Vi siete mai interrogati all’interno di un museo o durante una mostra d’arte quanto la filosofia e la tecnica adottate nell’ allestimento possano realmente influire sulla percezione che noi abbiamo di un’ opera o addirittura dell’ intera collezione? Il critico d'arte Brian O’Doherty (1928-2022) lo ha fatto in maniera approfondita traendo la seguenti conclusioni sulla curatela.

L’ attestazione “Cubo Bianco” (White Cube) si deve al critico Brian O’Doherty che, a metà degli anni ‘70, scrive sulla rivista statunitense “Artforum” una serie di saggi, riuniti poi in un’ unica pubblicazione, dal titolo “Inside the White Cube. L’ ideologia dello spazio espositivo” in cui espone la propria visione in merito alle tecniche di allestimento più appropriate per trasmettere una percezione dell’ arte efficace e stimolante. La definizione è percepita in modo positivo dal sistema dell’arte, tanto da entrare a far parte del codice critico per indicare un nuovo tipo di spazio per la creazione e per l’esposizione delle opere: un luogo caratterizzato a livello strutturale da sorgenti luminose provenienti dall’alto (naturali o artificiali) e pareti perimetrali dipinte di bianco, al fine di ottenere uno spazio inondato di luce diffusa in cui sono le creazioni artistiche il punto focale dell’ attenzione del pubblico. Il pubblico stesso si fa arte in quel mare di luce e bianco.

Secondo O’Doherty l’ambiente espositivo deve essere ideato “secondo leggi rigorose quanto quelle che presiedevano all’edificazione delle chiese nel Medioevo. Il mondo esterno non doveva penetrarvi […]. L’arte sarebbe stata libera di vivere la propria vita”. Con questa frase l’autore afferma i principi di autonomia e autoreferenzialità di un'opera d’arte, focalizzando l’attenzione sulla sua dimensione spaziale per poi andare ad indagare la specificità dei luoghi destinati all’arte, dai musei agli atelier. Il testo di O’Doherty tratta, quindi, uno dei dibattiti più accesi della storia dell’ arte contemporanea degli ultimi cento anni: quello che connette la dialettica dei temi e dei limiti della rappresentazione alle narrazioni espositive.

L’ analisi parte dalla fine dell’ Ottocento per giungere fino alle sperimentazioni degli anni Settanta del Novecento: a voler ipotizzare una ricognizione di ciò che nel panorama espositivo e museografico ha preceduto l’attestazione del White Cube, infatti, individua già dalla fine del XIX secolo, negli ambienti dei musei di nuova concezione, una tendenza alla rarefazione delle opere nello spazio. Si cerca di attuare un processo di semplificazione degli spazi che determina una progressiva eliminazione delle decorazioni considerate inutili e, soprattutto, distraenti per il visitatore. Gli elementi che contraddistinguono tale ideologia allestitiva sono una colorazione dei muri perimetrali di supporto approssimata alla neutralità del bianco, una preferenza accordata a un tipo d’illuminazione omogenea accompagnati da una selezione e un distanziamento delle opere secondo ritmi che, nel rispetto del punto di vista dell’osservatore, enfatizzano i percorsi espositivi. Uno dei casi presi ad esempio che meglio esprime nella compiutezza del proposito questo nuovo modo di esporre le opere è il padiglione della Secessione viennese di Joseph-Maria Olbrich, costruito in sei mesi nel corso del 1899; caratterizzato dal candore degli ambienti, alti e spaziosi, e per un’illuminazione diffusa: aspetti confacenti all’armonica convivenza di diverse tipologie di opere.

Negli anni Venti e Trenta, poi, considerati il periodo florido per la sperimentazione nell’ambito specifico della “scenografia d’esposizione”, quando “i musei erano importanti non solo per il loro crescente ruolo nel sostenere e avvalorare gli sviluppi dell’arte contemporanea collocandola narrativamente in un percorso storico-artistico, ma anche per l’ideazione di nuove strategie allestitive”, si verifica una significativa approssimazione alle logiche del White Cube. I nuovi musei per l’arte adottano diversi allestimenti in alternativa a una “promiscuità” già percepita con fastidio intorno alla metà dell’Ottocento: l’architettura del museo moderno deve rinunciare alla vana decorazione, poiché sono le stesse opere d’arte ad ornare il museo e bisogna restituire al visitatore un’impressione di maggiore ordine e armonia.

La diffusione di uno specifico consenso legato al White Cube si ritrova non solo in contesti europei, ma anche oltreoceano, in particolare nella città di New York, più incline a processi di azzeramento e a ricorrenti “riti di rifondazione”. Tale consolidamento è reso possibile in particolare nel corso degli anni Settanta grazie a una massiccia emigrazione verso il sud di Manhattan (Soho) degli artisti della corrente minimalista che, alla ricerca di atelier più idonei (ed economici), si trasferiscono all’interno di preesistenze dell’industria leggera, caratterizzate da ambienti spaziosi senza pareti divisorie, elementi strutturali in ghisa e grandi finestre, nate per essere puramente funzionali e non adornate da accoglienti decorazioni.

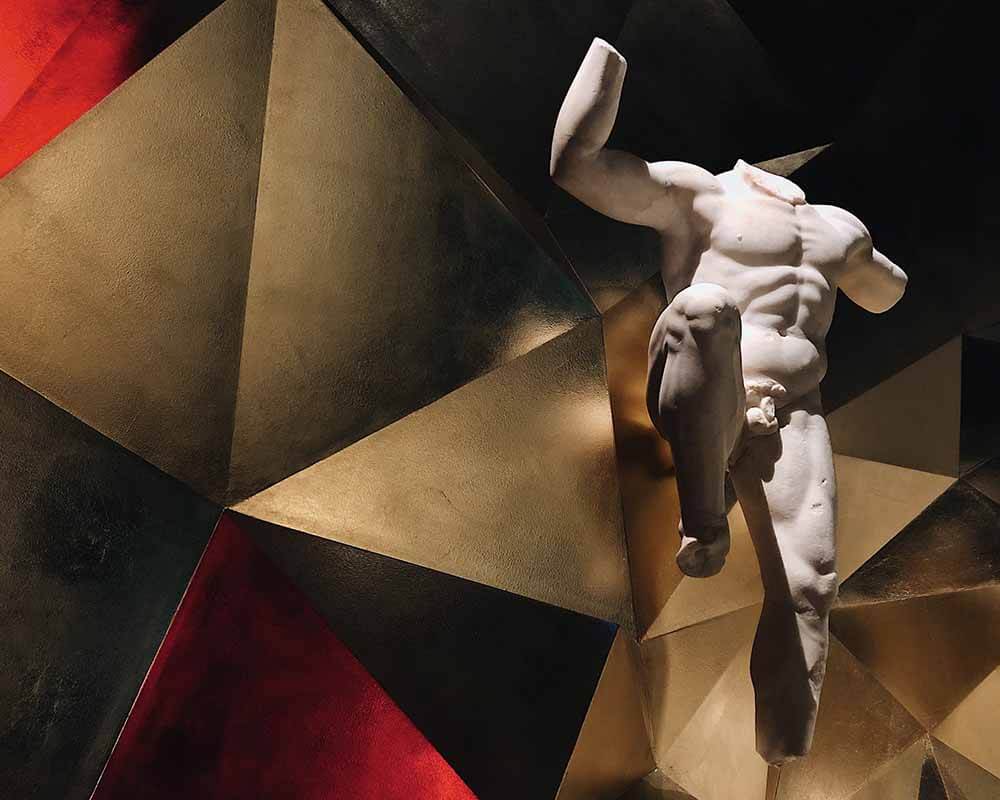

Le radici di questo dialogo serrato tra nuove istanze estetiche, atelier e spazi espositivi, che si ritiene abbiano dato luogo alla forma codificata del White Cube (e che in parte ne spiegano la persistenza tipologica), si rintraccerebbero, anche in quella riduzione dell’opera d’arte alle pure componenti strutturali e all’impiego delle tecniche di produzione industriale che erano già appartenute alla sperimentazione delle avanguardie russe. Risulta, pertanto, inevitabile l’ assonanza tra il Quadrato bianco su fondo bianco (1917) di Kazimir Malevič, sia con il segno dell’idealità primigenia del White Cube, sia rispetto al minimalismo: in ognuna di queste visioni la suggestione generata dal bianco, che certo concorre alla definizione dell’astrazione pura, consente l’eliminazione di tutti gli stimoli di ordine sensoriale ponendo lo spettatore di fronte all’opera d’arte in una condizione di giudizio il più possibile disinteressato.

In una chiave di lettura spaziale, non essendo, infatti, il White Cube soltanto o semplicemente un ambiente fisico, la sua persistenza e pervasività sta proprio nel suo costituirsi come “forma simbolica” dell’arte del secolo scorso; laddove alla prospettiva rinascimentale e al suo assetto geometrico rigido (e spesso dettato da limiti architettonici fisici) che impone nella distanza la centralità fisica dell’osservatore, è anteposto il potenziale di uno spazio mentale generato dalle opere nella mente e nella creatività del pubblico.

Il pensiero di O’Doherty è, ancora oggi, condiviso e stimato da molti per la forza e il credito guadagnato negli anni, ma spesso si cerca di trasformare la visita in ambienti espositivi in un’ esperienza più accogliente e di intrattenimento: fanno la loro comparsa in allestimenti (specialmente di arte contemporanea e ambito fieristico) pochi arredi curati e selezionati dal sapore vintage (credenze basse, poltrone anni ‘70, tavolini da caffè, piccoli oggetti decorativi…) che rendono più ospitale lo spazio e aiutano il visitatore a vivere un’ immersione completa nell’arte.

.png)